本文為《設計的心理學-人性化的產品設計如何改變世界》(以下簡稱《設計的心理學》)的簡介及第二章〈日常行動的心理學〉(The Psychology of Everyday Actions)閱讀心得。第二章從習得的無助談起,深入論人的心理歷程與行動之間的關係。推薦對認知科學或對UX有興趣的讀者,也很適合凡會面對到受眾的各行各業閱讀。

回顧《設計的心理學》

在上一篇文章,我們談了《設計的心理學-人性化的產品設計如何改變世界》(《The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition》)如何提出人本設計(human-centered design),也就是提出從使用者出發的設計理念;也綜合了五個相當重要的基本心理觀念。接下來我用一個例子試著解釋這幾個概念,希望沒有誤解原本的意思(比較完整的介紹,請見前文 【讀書心得】《設計的心理學》:不只設計與心理學,更是一堂個人成長課程 Ch.01 日常事物的精神病理學):

有一天,我買了一台Dyson的電扇,它和以前的電扇都不一樣,沒有扇葉。

- 預設用途 Affordances:根據它的構造,我知道它的圓形指向位置可以吹出風(對於某些人來說,他也有空氣清淨的效用)

- 指意 Signifiers:它有一台搖控器,搖控器上面的圖案指示讓我知道這些按鍵的功能

- 對應性 Mapping:搖控器上,和溫度相關的按鈕擺放在一起,且用上/下排列,和我認知覺得強-上/弱-下相同;另外,風向直吹與廣域則是以左/右的方式排列,讓我知道它們是一組的

- 回饋 Feedback:當我按下按鈕,電扇即會有螢幕顯示我現在按的狀況(如強弱、模式)

- 概念模型 Conceptual Models:有清楚的概念模型,我知道可以按下搖控開關開始吹風,有冷/熱模式,有強/弱模式,風向可以直吹或廣域,也有夜間模式(但我不知道它沒有扇葉為何能吹風;對於這台產品的設計者而言,它的概念模型又會更細緻)

- 系統印象 The System Image:從網路上的資訊、說明書以及電扇搖控器上的符號(指意),我可以清楚知道要怎麼操作(已形成了屬於我的概念模形);當我看到電扇顯示Error,我也知道要去哪裡找到問題

這幾個相當重要的基本心理觀念,還會在後續的章節提到,這裡做個小小的統整。

Chapter 02 日常行動的心理學 The Psychology of Everyday Actions

在第二章,開始正式切入了人類的認知與行為之間的影響。

容我用跳著說的方式來重組這次的整理。

要用這個東西,卻一直用錯,自己怎麼這麼笨?

前陣子父母去打了疫苗,於是把家裡的額溫計拿了出來,想試試看它要怎麼用。

沒想到按下唯一的按鈕,把額溫計放在額前,卻永遠嗶--一聲,只顯示Error,又自動關機。

試了好幾次,仍然找不到解決方式;只好上網去找說明書。

看了類似型號的說明書,才知道它不只是額溫計,也是耳溫計;但有問題的話可能會有好幾種Error,而且耳溫和額溫要量的操作方式都不同。

最後,只好重拾最基本的水銀體溫計來量體溫。

上面真的是我前幾天遇到的問題,明明很會用3C產品的我第一次覺得如此無助;說明書上面寫:「開機後顯示Error可能電池沒電」,我去換了個電池,結果一看,也不是沒電的問題。

然後我就放棄了。

我們可以看到這個額溫計有很多的問題,例如:它有「回饋」卻不清楚,我不知道Error在哪裡;它沒有明顯的指示,不知道該怎麼按才能量額溫,怎麼按才能量耳溫。

這次的失敗讓我完全放棄這台額溫計,寧可反樸歸真,去用最簡單的水銀體溫計。

這故事的額溫計可以代換成任何你曾經用過,卻絲毫不得其門而入的產品。我發現當我在教年長者使用LINE之類的App時更常出現,這稱為習得的無助。

習得的無助 Learned Helplessness

習得的無助指的是,重複失敗的情況下,會開始覺得這件事不可能達成(或自己做不到)的無奈感,所以會停止嘗試。

就像以前對於數學的恐懼,或是年長者對於3C產品的害怕與拒絕,其實就是這種心態。

奇怪的是,當我們遇到這樣的問題的時候,如果不知道其他人也曾遇過相同的困難,往往就會認為是自己的問題;

久而久之,容易會自嘲自己是3C殺手、科技白痴,然後對這類產品敬而遠之。

不過作者希望提醒,實際上這是因為產品設計得不好,應該怪罪的是它的設計而非自己的能力。

情感與行動之間的關係

一個失敗的設計,會觸發我們對於一件事的挫折感;

那好的設計呢?

作者引用了Mihaly Csikszentmihalyi的研究,提到了「心流」(flow)的概念:

在「心流」狀態時,人們會忘掉時間和外在的環境,沉浸在活動之中。

換句話說,體驗的心流的人,他不會感受到外在的任何影響,而會全心投入其中。

像我們玩遊戲一樣,如果這個遊戲夠精采,我們就會全心投入,而不會受到外界干擾(然後一下就過了三小時XDD)

下面這段話以遊戲來看更為貼切:

在「心流」狀態中,人和自己正在做的事是合而為一的。這樣的事情要有一個剛剛好的難度;困難到具有挑戰性,可以持續吸引注意力,但是沒有難到讓他們太挫折或太焦慮。

我之前在玩《Persona 5 Strikers》,身為操作苦手的我一開始選擇了難度Normal,然後我不斷被打死XDDD 那時心情真的爆差,差點想要封片;

結果遊戲突然跳出了訊息,問我要不要改成Easy模式,然後…

我就不爭氣地接受了XD

從此之後玩得非常地順利,仍然會遇到很多很困難的關卡,但不致於讓我產生「習得的無助」;

最後迅速而滿足地玩完它:P

「操控性」絕對是遊戲的特色之一,所以它有難度設計是自然而然的問題;透過找到難度的平衡,遊戲玩家會更容易投入心流中,而更愛好這款遊戲。

但如果套用到工具類的產品,操控性當然是越簡單越好:

我越能不費神地操作它,甚至感受不到它的存在越好,只要它能讓我達成目的即可。

這很像字體設計一樣,一個好的字體你不應該意識到它的存在,而是要讓讀者沒有感受到它卻能順暢地閱讀。

從之前例子產生的「習得的無助」一直到「心流」,我們可以發現一件有趣的事情:

我們的認知、情緒,會大大影響我們的行為。

人類的認知與情感

我們在與世間萬物互動時,很多都會牽涉到「認知」與「情緒」。

基本上認知行為能夠導致我們的情緒,而情緒也會反過來推動認知與想法(孰先孰後,目前還沒有定論),所以簡單來說:

- 認知:理解世界

- 情感:給予評價

不過並不是所有的行為都那麼有「意識」,很多時候是「下意識」的行為。

第一次學開車,可能會很緊張不知道要打什麼擋、要怎麼踩油門;這時候我們還不熟悉,所以會耗費很多的體力和認知來學習、行動,是一種又慢又費力的事情。

不過開車已經很有經驗的駕駛,他看到紅燈、爬坡或是換擋,已經是非常地輕鬆愜意,幾乎不需要用到太多的能力就能處理完成。

為什麼會有那麼大的差異?這是因為當學習、熟悉過後,我們的大腦對於事情會把熟悉的事情「類化」(generalize)處理,遇到類似的事情就不用太費心了。這時候,很多已經成為一種下意識的直覺反應。

(這就很像心流:一開始學開車挑戰太困難,所以很花認知力;後來已類化知識後,就如行雲流水)

(有興趣可參考謝伯讓的《都是大腦搞的鬼》,有提到大腦的這種神奇能力;心得請見:【讀書心得】《都是大腦搞的鬼》:愛看正妹、吃到飽沒回本?都是大腦的錯啦!)

其實於人類的認知系統和情感都有很多不同的理論與架構,在書中Norman選擇用比較簡單的三個層次來介紹人類的心理歷程。

本能層次 Visceral Level

最基本的層次,是一種本能式的下意識反應,對於事件做一些情緒性的反應,並不會特別分析它的原因。

例如:懼高、怕黑、喜好的口味、喜歡的設計風格等。

這些都是快速且下意識的本能反應。

行為層次 Behavioral Level

學習而來的層次,會在類似的情況下被觸發的技能。我們會知道我們在做這個行動,但不會太在意細節。也是一個以下意識為主的層次。

像是你要拿起一個杯子喝水、用手拿東西、吃飯…等等,都是這類型的。

反思層次 Reflective Level

是有自覺的認知,牽涉到思考、推理、有意識的決策。會產生最高階的情緒,因為會開始反思事件的歸因、未來的應對等等。

這三種層次都和我們的認知有關,也會引發出不同的情緒;

本能層次涉及的意識最少,情緒反應最快出現也最快消失;反思層次涉及的意識最多,情緒反應最高階也最慢才結束。

當我們知道這些認知層次後,就可以套用在設計上:

- 本能層次:與「設計風格」有關,人們可能說不上來,但色彩、形狀、字型、聲音等感官都會觸動本能的反應

- 行為層次:因為使用者每個動作後都會跟著期待,可以用給予回饋的方式,來使使用者安心

- 反思層次:因為涉及的情緒最久,甚至反應會進入記憶中,所以最影響對產品的決策

再讓我們用例子來談。初遇一個產品,我們可能會對一個產品的配色、字型感到不滿,但久了可能就習慣了;

再來開始操作,如果有得到好的指引或是最後得到好的成果,我們也會知道未來該如何運作;

但如果這項產品讓我們進入了負面的反思層次(如那支神秘的額溫槍),我未來就再也不想用它了,也會對該家產品敬而遠之。

七個行動階段

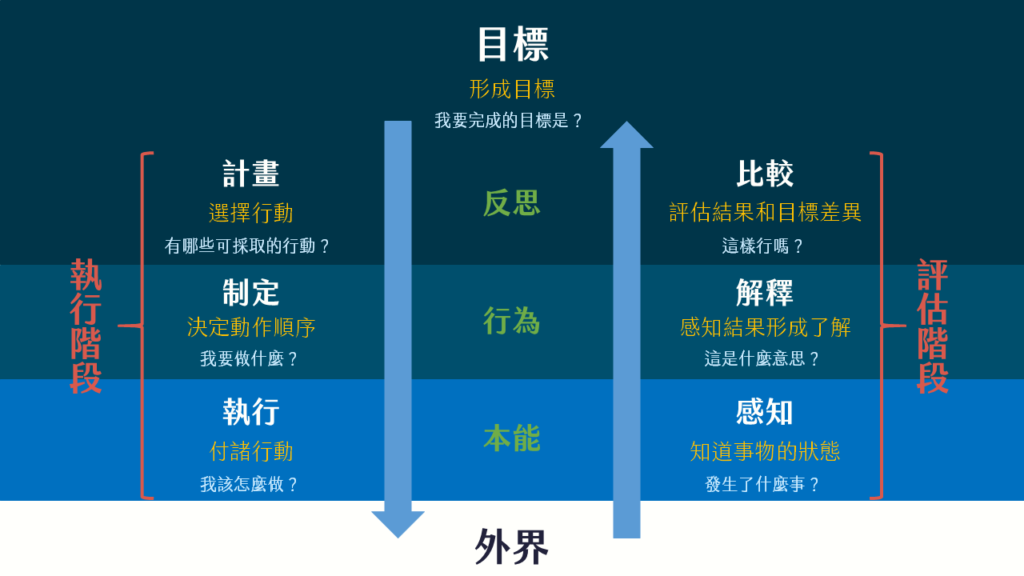

談完了認知與情緒後,再來看看人類行動的七個階段:

- 目標:形成目標

- 計畫:選擇行動

- 制定:決定動作順序

- 執行:付諸行動

- 感知:知道事物的狀態

- 解釋:對感知的結果形成了解

- 比較:評估結果和目標差異

人類的這七個行動雖然是有個方向性,但驅動的情況可能有兩個方向:

目標驅動(goal-driven):為了某個目標而開始行動

資訊驅動/事件驅動(data-driven / event-driven):由某些世界上發生的事情所引發

而這七個行動就是用來改良產品的好機會,當你發現使用者在這些行動中產生了障礙時,就可以從中找原因進而去改良它。

而這七個行動,也分別和先前提到的認知與情緒歷程可以互相對應;我們直接看我根據書中的文章整理出的表:

左側的計畫、制定、執行是行動的「執行階段」:

- 計畫:反思的層次,要去思考有什麼可以採取的行動

- 制定:行為的層次,這時候使用者要去決定動作的順序

- 執行:本能的層次,因為已經經過思考而行動,所以認知的涉入較少,人們會去付諸行動

右側的感知、解釋與比較,則是「評估階段」:

- 感知:本能的層次,要去體會到底發生了什麼事情,知道事物的狀態

- 解釋:行為的層次,根據之前感知到的內容做個初步的整理-到底感知到的內容是什麼意思

- 比較:反思的層次:開始評估目標與成果之間的差異,這樣做真的可以嗎?目標是否要再調整?還是有什麼方法可以更好?

我們會發現人類的這七個行為是一個迴圈,而它同時也是一個有價值的設計工具,可以幫助設計者檢核設計是否完整。

由於每個階段使用者都有它的問題,我們需要在設計的過程中去協助回答這些問題。

七個設計的基本原則

我們從「習得的無助」談了為什麼人會對於產品有負面情緒,以及這樣的付面情緒和我們的認知有關係;

再來談人的認知情緒三層次,並和人的行動階段做對比;

此時,我們已經瞭解:

人在行動時是由什麼樣的認知和情緒層次出發,以及他們的行動每個階段的重要問題。

既然這可以當成檢視設計好壞時的查核表,那哪些方式可以幫助我們去回答使用者的這些重要問題呢?

Norman又提出了七個設計基本原則:

- 可發現性 Discoverability:設計協助使用者知道可以做哪些操作,以及現在產品的狀態如何;

- 回饋 Feedback:提供使用者當前操作的完整回饋訊息,讓他們知道現在做到了什麼,狀況如何;

- 概念模型 Conceptual model:提供形成一個好的概念模型應有的訊息,讓使用者知道應該如何操作;

- 預設用途 Affordances:使用適當的預設用途,讓使用者注意到必要的互動;

- 指意 Signifiers:有適當的指意來確保可發現性,以及提供好的回饋;

- 對應性 Mappings:在時間、空間上刻意安排,讓使用者知道控制器和行動之間的關聯;

- 使用局限 Constraints:提供物理、邏輯、語義、文化性等方式的使用局限來引導行動,減少多餘的解釋。

我們會發現這些內容,除了最後的使用局限,其他在第一章都已經提到了;

到了第二章,我們終於瞭解這些設計準則背後都是基於人的認知、情緒及行動而來,也會更清楚在設計上每個階段的當務之急。

Chapter 02 小結

我把第二章的內容調整了一下順序,實際上在第二章的結尾,作者開始談起使用上的錯誤這件事,也會引到第三章的主要議題。

這章節非常地認知科學,但透過很多實際的案例(如防火門、失敗的洗手台排水口等)把這些內容都順了一次;

而且所有的內容都環環相扣,也從中知道第一章的幾個重要設計準則是如何而來,真的相當精采呢。

書名:設計的心理學-人性化的產品設計如何改變世界 THE DESIGN OF EVERYDAY THINGS: Revised and Expanded Edition

作者:Donald A. Norman

譯者:陳宜秀

出版社:遠流出版

對科普感興趣嗎?讓我推薦你其他的文章:D

【讀書心得】《設計的心理學》:心理歷程影響行動,從超爛的額溫計談起 Ch.02 日常行動的心理學

本文為《設計的心理學-人性化的產品設計如何改變世界》的簡介及第二章〈日常行動的心理學〉閱讀心得。第二章從習得的無助談起,深入論人的心理歷程與行動之間的關係。

【讀書心得】《設計的心理學》:不只設計與心理學,更是一堂個人成長課程 Ch.01 日常事物的精神病理學

本文為《設計的心理學-人性化的產品設計如何改變世界》的簡介及第一章〈日常事物的精神病理學〉閱讀心得。用生動有趣的例子談設計與認知科學的基本要點,推薦對認知科學或對UX有興趣的讀者,也很適合凡會面對到受眾的各行各業閱讀。

【讀書心得】《都是大腦搞的鬼》:愛看正妹、吃到飽沒回本?都是大腦的錯啦!

本文為《都是大腦搞的鬼:KO生活大騙局,揭露行銷詭計、掌握社交秘技、搶得職場勝利》的閱讀心得。本書作者謝伯讓是台灣知名的大腦神經科學教授,擅長用有趣的方式帶出生活中與認知相關的研究。如果對於大腦科學、心理學感興趣,這本絕對是科普首選之一!

【讀書心得】《科學詭案調查局》:你的貓貓狗狗會吃了你嗎?奇怪的知識增加了

本文為《科學詭案調查局:離奇現象與噁爛實驗的科學研究報告》的閱讀心得。本書作者Erika Engelhaupt根本是「奇怪的知識」之王,在文章可以看到各式各樣噁心、特別卻又堅實的研究,非常適合喜歡看怪奇文章、偵探鑑識類的讀者。

【台漫介紹】漫畫植劇場《五味八珍的歲月》:傅培梅的美味傳承,晚上千萬不要看

本文為原動力文化出版、漫畫植劇場系列《五味八珍的歲月》的介紹,漫畫由左萱繪製,為植劇場劇集改編自傅培梅的同名原著小說,漫畫以虛構角色小春為主要視角,從旁觀者的角度記錄了傅培梅的學菜記實以及成為名廚的故事。

【讀書心得】《零規則》:Netflix的經營之道,看完想送一本給過去的所有老闆

本文為《零規則》的閱讀心得。本書介紹了Netflix看起「無為而治」卻能成功,就是基於:高人才密度、誠實敢言、放鬆控管的公司方針。

感謝收看:D

如果您喜歡本篇文章,請幫我在下方的「拍手區」按圓圈圈裡的拍手圖案5次吧:D

您的舉手之勞,可以讓我得到 Likecoin 的回饋哦!

只要註冊/登入帳號(支援Facebook、Google帳號,註冊不超過1分鐘),只要替我按五次拍手,您不用支付任何費用,卻能給予我最大的鼓勵,讓我寫出更多的好文章哦!